François RUFFIN

François Ruffin (né le 18 octobre 1975 à Calais) est écrivain (17 essais), journaliste, réalisateur (Merci Patron ! - César du meilleur film documentaire en 2017), fondateur (en 1999) et rédacteur-en-chef du journal Fakir.

Elu député au parlement français de la 1ère circonscription de la Somme, lors des élections législatives de 2017, sous la bannière « Picardie debout », avec le soutien de La France insoumise, du Parti communiste français, d'Europe Écologie Les Verts et d'Ensemble !. Il siège à l'Assemblée nationale dans le groupe La France insoumise et fait le choix de ne garder que le Smic sur les 7.239 € de ses indemnités de député et de verser la différence à des associations; et de rendre son mandat si 25 % des inscrits de la circonscription lui demandent.

SIMONE WEIL, GILLES PERRET, FRANÇOIS RUFFIN & TOUS LES SOLEILS :

JE SENS NOTRE COMMUNE HUMANITÉ !

Samedi 30 mars 2019 : une projection était organisée, en avant-première, pour les Gilets Jaunes, du film de Gilles Perret[1] et François Ruffin, J’veux du soleil, au cinéma de Domont (Val d’Oise), avant, l’après-midi, de gagner le rond-point de Saint-Brice-sous-Forêt. Soudain, sur l’écran, la vie réelle des Corinne, des Carine, des Khaled, des Rémi, des Denis, des Cindy, des Marie, d’habitude résignés, longtemps abattus, et qui se redressent, se dressent contre l’éternité d’une fatalité. Ils se lient et se liguent, leurs hontes privées, accumulées, se font colère publique, et à leurs seigneurs, à leurs maîtres, aux pouvoirs, ils opposent leurs corps, leurs barricades, leurs cabanes. Leurs voix, surtout : la parole se libère, déchaînée, pour réclamer une part de bonheur. C’est un éclair, alors, qui déchire la nuit noire de l’histoire. Un film fort, beau, digne, juste et poignant, loin de tout prosélytisme. Pas besoin. Le réel plaide déjà assez pour cela. Ce film témoigne, prête attention.

J’ai pensé alors à Simone Weil, philosophe, normalienne, passée par le travail en usine, la guerre d’Espagne, l’interrogation mystique et Résistante ; Simone Weil qui nous rappelle que l’attention consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, vide et pénétrable à l’objet, à maintenir en soi-même à proximité de la pensée, mais à un niveau inférieur et sans contact avec elle, les diverses connaissances acquises qu’on est forcé d’utiliser. Prêter attention est difficile en soi, mais prêter attention à l’injustice, à la misère, au malheur, comme l’a fait Simone Weil, puis Gilles Perret et François Ruffin, est encore plus ardu. C’est qu’il se produit, au cœur de nos sociétés, une déshumanisation mise en relief et dénoncée notamment par les Gilets Jaunes depuis le 17 novembre 2018.

François Ruffin écrit[3]: « Ça fait vingt ans, vous savez, que j’en récolte, des récits de frigo vide, de chauffage éteint l’hiver, de repas réduits à une biscotte, mais d’habitude ils sont chuchotés dans un appartement, en toute discrétion, quelques phrases jetées, bégayées, retenues, avec la garantie de l’anonymat, que ça ne se sache pas au village, ou dans le quartier. Parce que le malheur ne suffit pas : il faut y ajouter la honte, la honte de ne pas s’en sortir, la honte de ne pas protéger sa famille, ou de ne pas lui offrir le bonheur conforme. Les pauvres se cachent pour souffrir. Mais voici, et c’est toute la magie de ce moment, c’est toute la beauté de ce mouvement, voici que la honte privée est devenue une colère publique. Voici que le frigo vide, le chauffage éteint l’hiver, les repas réduits à une biscotte, voici que ça ne se chuchote plus dans le huis clos d’un appartement, voilà que ça se proclame haut et fort sur les ronds-points, et jusqu’aux plateaux télé. Voici que la honte est retournée : Honte à vous ! Honte à vous les ministres ! Honte à vous les députés ! Honte à vous le président ! Honte à vous, l’élite qui nous dirige ! Honte à vous, qui abandonnez votre peuple ! La pudeur a sauté comme un barrage, et à chaque carrefour c’est le grand déballage des témoignages. »

Si l’on ne parle plus aujourd’hui de « classe ouvrière » mais de « classes populaires », il existe toujours une condition laborieuse, dont les caractéristiques principales sont la maigre marge de manœuvre dans la gestion du temps de travail, la faiblesse des salaires et l’absence de perspectives de promotion, et l’usure physique et mentale. Ces classes partagent l’expérience d’une domination des classes plus aisées, en matière de salaire, de santé, de scolarité et d’écarts à la politique institutionnelle. Il y a dans le redressement des classes populaires, dans la vocifération des ignorés, dans l’exaspération des derniers de cordée, la revendication d’hommes et de femmes, de vieux et de jeunes, d’être reconnus comme êtres humains à part entière.

L’arsenal et les moyens policiers déployés contre eux, qui forment le cœur des Gilets Jaunes, et pas seulement contre les casseurs, montre que le pouvoir actuel ne veut pas voir l’inégalité croissante entre la classe qu’il représente et ceux qui joignent les deux bouts, lorsqu’il y a deux bouts à joindre. Alors même que les vingt-six français les plus riches détiennent autant qu’un tiers de leurs compatriotes, que vingt millions de foyers. Le patrimoine des ultra-riches, en France, a considérablement progressé depuis deux décennies. La valeur des cinq cents fortunes, passée de 80 à 570 milliards, a été multipliée par sept. Cette prospérité contraste fortement avec le sort du reste de la population française. Les cinq cents qui ne comptaient que pour 6% du PIB en 1996, pèsent aujourd’hui 25% ! Désormais 30%, grâce aux mesures du gouvernement Macron. Cette démesure des revenus s’accompagne d’une dérobade fiscale. « Ces « premiers de cordée » ne partagent plus le sort commun. Dans leur fulgurante ascension, ils ont coupé la corde : ils ne tirent plus rien, ils se sont tirés », ajoute François Ruffin.

Le pouvoir et ses oligarques n’ont que mépris pour ceux qui ne sont à leurs yeux, que des moins que rien, des « angles morts » dira le président Macron, le 25 avril 2019. Ce dernier n’est jamais en reste lorsqu’il s’agit de faire de la surenchère en mépris ; ainsi lorsqu’il déclare : « Les médias ne devraient pas donner sur leurs antennes autant de place à Jojo le Gilet Jaune qu’à un ministre ». Ainsi se révèlent encore l’étendue et la profondeur de la fracture qui sépare le pouvoir du peuple. Dans Jojo, le gilet jaune (Gallimard, 2019), Danièle Sallenave, de l’Académie française, exprime l’élan de solidarité qu’elle a éprouvé dès le début pour le mouvement des Gilets Jaunes, pour ce que la protestation a révélé de notre société : « Ma sympathie immédiate envers le mouvement avait été refroidie par les dérapages et les violences de certains de ses membres. Mais la condescendance des élites, le mépris de classe qu’elles laissaient voir, m'ont fait retrouver cet élan de solidarité sociale et politique que j’avais éprouvé d’emblée. Ce sont les « gens d’en bas », les « anonymes », comme on dit à la télévision. Et les anonymes, ce sont les miens. Ce petit peuple de journaliers agricoles, vignerons, artisans, et de leurs enfants devenus petits fonctionnaires, cheminots, instituteurs, comme mes parents, pour échapper à la précarité. » Danièle Sallenave parle de la force d’un mouvement qui a fait entendre une exigence de justice et d’égalité, parfois confuse, mais toujours profondément démocratique. Retrouvant ainsi l’inspiration des grands sursauts populaires qui ont marqué notre histoire.

Mais le pouvoir actuel ne voit pas la violence insoutenable subie par des gens poussés à bout : celle de leur condition sociale. De cette violence-là, dont il est peu question (contrairement aux vitrines brisées et au pillage des casseurs, que nous condamnons), s’en ajoute une autre, physique, de répression, lors des manifestations de Gilets Jaunes. Dès le 17 décembre 2018, Amnesty International déclarait : « Les forces de l’ordre ont utilisé des flashball, des grenades de désencerclement et des gaz lacrymogènes contre des manifestants majoritairement pacifiques. Nous avons pu recenser de nombreux cas de recours excessifs à la force par des policiers. »

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 483 cas de violences perpétrées par des agents ont été documentés par le journaliste David Dufresne, qui a fait circuler de nombreux clichés et vidéos montrant le tabassage en règle de Gilets Jaunes, et les visages tuméfiés de nombre d’entre eux, après des tirs de LBD, ces lanceurs de balles en caoutchouc qui doivent normalement viser les parties basses du corps, mais dont les impacts[4] se retrouvent aussi beaucoup sur le torse et le visage des personnes prises pour cible. Le journaliste évoque sur Médiapart : 202 blessures à la tête, 21 éborgnés et cinq mains arrachées, pour les Gilets Jaunes. Des situations sur lesquelles le ministre de l’Intérieur français, Christophe Castaner, n’a jamais répondu de façon spécifique, s’abritant derrière la décision du Conseil d’État (la plus haute instance administrative) qui a justifié le 1er février 2019, le maintien du LBD[5] dans l’arsenal policier, alors même que les lanceurs de balles de défense (LBD) sont classés comme armes de guerre par la réglementation internationale, comme l’a révélé Le Canard enchaîné, mercredi 24 avril.

En mars 2019, la Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU a demandé à la France une « enquête approfondie » sur les violences policières pendant les manifestations des « gilets jaunes » depuis la mi-novembre 2018. Depuis le début du mouvement, la justice a prononcé (les chiffres sont plus importants de nos jours) au 15 février 2019, près de 1.800 condamnations. Près de 1.500 dossiers sont encore en attente de jugement, plus de 1.300 comparutions immédiates ont été organisées et plus de 300 personnes ont été placées sous mandat de dépôt. L’absence de couverture médiatique des violences policières par une part de la presse et par les chaînes d’info en continu, apparaît comme un choix éditorial délibéré, qui consiste à adopter systématiquement un point de vue policier sans recul par rapport à la communication gouvernementale.

Tout se passe comme si l’ampleur croissante des violences policières, souligne Acrimed (Observatoire des médias), était inversement proportionnelle à l’intérêt qu’elles suscitent dans les grands médias ; alors même que les violences des manifestants y sont scrutées, commentées, dénoncées à longueur de journées. On a pu ainsi voir en boucle, samedi 20 avril 2019, quelques dizaines de Gilets Jaunes scander scandaleusement : « Suicidez-vous ! » aux policiers, mais bien sûr pas ceux qui ont scandé pour leur part : « Ne vous suicidez pas ! Venez avec nous ! »

Mais les violences policières ne sont seules à être masquées. Les revendications des Gilets Jaunes le sont également. Citons les revendications reprises sur le tract du groupe Gilets Jaunes Ronds-points Écouen-Ézanville et Saint-Brice-sous-Forêt :

1/ Introduction du RIC en toutes matières dans la constitution.

2/ Véritable lutte contre la fraude, l’optimisation et l’évasion fiscales.

3/ Indexation des salaires, pensions et allocations sur l’inflation

4/ Remise en place de l’ISF et augmenter la progressivité de l’impôt

5/ Suppression du CICE (sauf PME) au bénéfice de la transition écologique

6/ Maintien du système de retraite solidaire (pas de retraite par points)

7/ Pas de salaire inférieur à 1500 €, ni de pension inférieure à 1300 €

8/ Refus de la réforme du BAC et de la sélection à l’entrée de l’université

9/ Refus de toute nouvelle privatisation et renationalisation des privatisées

10/ Défense des services publics de proximité (Poste, Ehpad, hôpital, logement…)

11/ Combat contre les causes des migrations (guerres, traités inégalitaires…)

12/ Refus de tous les traités de libre échange intercontinentaux (TAFTA, CTA…)

Le mouvement des Gilets jaunes est un processus de révolution citoyenne, une révolte contre un ordre injuste, qui ne peut pas recevoir de consignes car, par définition, les révolutions n’appartiennent à personne. Des milliers de gens crient « Macron démission » et ne reconnaissent pas la légitimité du président, dont le régime méprise la colère populaire qui s’exprime depuis le 17 novembre 2018 dans le pays. Le mouvement des Gilets Jaunes, parti d’une « révolte fiscale », s’attaque désormais au pouvoir qu’il ébranle par son ampleur, sa durée et sa détermination. Les Gilets Jaunes manifestent pour la sauvegarde et le renforcement de la démocratie, de la république, des services publics, pour la justice sociale et fiscale ; tout ce qu’un gouvernement de la république française devait défendre. Ce n’est pas le cas. Tout l’inverse, même.

Il y a que, quelles que soient les institutions politiques, dans une société où les échanges d’argent dominent la plus grande partie de l’activité sociale, où presque toute l’obéissance est achetée et vendue, il ne peut pas y avoir liberté. La force cause le malheur, et le malheur est causé par la force. Mais sans force, comment sortir du malheur ? Qu’est-ce qu’est le malheur ? Comment le définir ? Comment touche-t-il les hommes ? Comment les transforme-t-il ? Pour le savoir, à la fin de l’année 1934, Simone Weil travaille en usine, afin de comprendre ce qu’est vraiment sur le terrain l’aliénation, la domination, le capitalisme et sa production en masse. Elle entend comprendre au sens propre, saisir à bras le corps, jusque dans sa chair, ce qu’est la condition ouvrière pour la dire : « La première difficulté à vaincre est l’ignorance. Au cours des dernières années on a bien senti que les ouvriers d’usine sont en quelque sorte déracinés, exilés sur la terre de leur propre pays. » Il y a qu’elle s’intéresse davantage à l’organisation du travail qu’à celle du grand capital. Et dans une sorte de vision prémonitoire du travail du XXIe siècle séquencé par les nouvelles technologies, elle affirme : « Le temps et le rythme sont le facteur le plus important du problème ouvrier. »

En 1935, la philosophe écrit encore : « Quand je pense, que les grrrands (sic) chefs bolcheviks prétendaient créer une classe ouvrière libre et qu’aucun d’eux (..) n’avait sans doute mis les pieds dans une usine et par la suite n’avait pas la plus faible idée des conditions réelles qui déterminent la servitude ou la liberté pour les ouvriers, la politique m’apparaît comme une sinistre rigolade. » Simone Weil - qui passe au crible, critique les grands principes de l’existence : travail, démocratie, droits de l’homme, religion, modernité - ne sera jamais membre du Parti communiste ni de l’Église. Le sens de sa vie est de se méfier de toute idéologie. Aussi, en 1940, âgée de trente et un an, engagée dans la France Libre, écrit-elle sa fameuse Note sur la suppression générale des partis politiques (in Écrits de Londres) : « Les partis sont un merveilleux mécanisme, par la vertu duquel, dans toute l’étendue d’un pays, pas un esprit ne donne son attention à l’effort de discerner, dans les affaires publiques, le bien, la justice, la vérité. Il en résulte que — sauf un très petit nombre de coïncidences fortuites — il n’est décidé et exécuté que des mesures contraires au bien public, à la justice et à la vérité. Si on confiait au diable l’organisation de la vie publique, il ne pourrait rien imaginer de plus ingénieux… Il faut avouer que le mécanisme d’oppression spirituelle et mentale propre aux partis a été introduit dans l’histoire par l’Église catholique dans sa lutte contre l’hérésie... »

Ces vingt pages, qualifiées admirables d’intelligence et de noblesses, et elles le sont, par André Breton (qui donnera lui-même, in Combat, en 1950, l’article, Mettre au ban les partis politiques), constituent un réquisitoire sans appel possible contre le crime de démission de l’esprit (renoncement à ses prérogatives les plus inaliénables) qu’entraîne le mode de fonctionnement des partis. Il est fait justice là, une fois pour toutes, d’une des pires aberrations de l’heure, à savoir que, pour le plus grand nombre, le mobile de la pensée n’est plus le désir inconditionné, non défini, de la vérité, mais le désir de la conformité avec un enseignement établi d’avance : « Mais en fait, sauf exceptions très rares, un homme qui entre dans un parti adopte docilement l’attitude d’esprit qu'il exprimera plus tard par les mots : « Comme monarchiste, comme socialiste, je pense que... » C’est tellement confortable ! Car c’est ne pas penser. Il n’y a rien de plus confortable que de ne pas penser. »

C’est en descendant au plus bas de la hiérarchie sociale, en supportant tout le poids de l’oppression, que l’on peut comprendre quelque chose à ce que c’est que la société, pour ensuite la repenser et la réformer. Le malheur, la misère, rendent les hommes invisibles : invisibles à autrui, invisibles à eux-mêmes peut-être. Cette pensée de la disparition, de l’anéantissement social est, comme l’a noté Joël Janiaud (in revue Esprit), un des aspects les plus saillants et les plus actuels des écrits de Simone Weil, dont la pensée philosophique et politique est celle du décentrement de soi et de l’attention à l’autre, au tout autre. C’est aussi l’un des plus provocants, car il nous renvoie à une question obsédante : comment aborder le malheur humain ? C’est-à-dire : comment le penser, comment le comprendre, comment le voir, et comment agir en direction de celles et ceux qu’il touche ? Simone Weil[6] répond : « L’homme est ainsi fait que celui qui écrase ne sent rien, que c’est celui qui est écrasé qui sent. Tant qu’on ne s’est pas mis du côté des opprimés pour sentir avec eux, on ne peut pas se rendre compte. »

Nous laisserons le mot de la fin à François Ruffin, s’adressant au président Macron (in Ce pays que tu ne connais pas, 2019) : « Vous n’êtes pas né sous une bonne étoile, mais carrément sous un soleil de joie. Avez-vous connu le doute ? Avez-vous connu la fragilité ? Avez-vous connu la médiocrité ? la nullité ? le sentiment – comme vous direz plus tard – de n’être rien ? de ne rien valoir ? de vous regarder, et d’être regardé, comme une merde ? Avez-vous connu ça ? Non ? Tant mieux pour vous. Tant mieux, vraiment. Nulle ironie chez moi, aucune jalousie. Juste que, en même temps, ça vous manque. Ça vous manque tellement. Sans me vanter, et il n’y a pas de quoi, d’ailleurs, s’en vanter, mais j’ai connu ça, des années durant, la médiocrité, la nullité, le sentiment de n’être rien et de ne rien valoir, des années de dépression, de dépréciation, une merde, juste une merde, et l’envie d’en finir. Je connais ça encore, à l’occasion, des failles, des rechutes. J’en tire une force, de toutes ces faiblesses : l’empathie. Dans les blessures des autres, j’entends mes blessures… Je vous jure que tous les paumés, tous les découragés, c’est moi, ça pourrait être moi, une feuille de papier à cigarette qui sépare nos destinées, une bifurcation heureuse, mais je peux encore baisser les bras, devenir eux, abandonner, et j’espère l’inverse, qu’eux se redressent avec moi. Je sens ça, je vous le jure, dans les profondeurs de ma chair, dans mon âme qui les embrasse, je sens notre commune humanité. »

Christophe DAUPHIN

(Revue Les Hommes sans Épaules).

[1] Réalisateur de vingt films documentaires, dont deux chefs d’œuvre : Les Jours heureux (2013), sur le Programme du Conseil national de la Résistance ; et La Sociale (2016), sur Ambroise Croizat et l’histoire de la Sécurité sociale.

[3] in Ce pays que tu ne connais pas, Les Arènes, 2019.

[4] Vitesse du projectile : 90 m/sec (324 km/h) et force d'impact 200 joules (parpaing de 25 lâché sur un visage d’une hauteur d’un mètre).

[5] Alors même que le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, préconise l’inverse dans son rapport : « La dangerosité de ces armes « non létales » a été soulignée au regard des blessures graves, mutilations, infirmités, voire des décès qu’elles occasionnent. Nous avons ainsi préconisé l’interdiction des lanceurs de balles de défense (LBD 40 x 46) dans les opérations de maintien de l’ordre. » Autre arme pointée du doigt par Jacques Toubon, les grenades explosives GLI-F4 : « Spécificité française dans le maintien de l’ordre en Europe, ces grenades composées d’un puissant explosif, le TNT, sont parmi les plus dangereuses de l’arsenal de nos forces de sécurité et présentent des risques disproportionnés dans la gestion des manifestations. »

[6] Épuisée, tuberculeuse, Simone Weil meurt, le 24 août 1943, à l’âge de trente-quatre ans, d’une crise cardiaque, au Sanatorium d’Ashford (Angleterre). À lire : Œuvres, Gallimard, collection « Quarto », 1999.

Filmographie :

2016 : Merci Patron ! (César du meilleur film documentaire en 2017)

2019 : J'veux du soleil (co-réalisé avec Gilles Perret)

A lire :

2003 : Les Petits Soldats du journalisme, Les Arènes, 2003 2006 : Quartier Nord, Fayard, 2006

2008 : La guerre des classes, Fayard

2011 : Leur grande trouille : journal intime de mes « pulsions protectionnistes », éditions Les liens qui libèrent

2012 : PMO, François Ruffin, Fabrice Nicolino & Floren Gouget, Métro, boulot, chimio. Débats autour du cancer industriel, éd. Le Monde à l'envers, 2012.

2013 : Vive la banqueroute ! avec Thomas Morel, éditions Fakir

2013 : Hector est mort, éditions Fakir

2013 : « Ils nous ont dit : Vous êtes fous ! ». Entretiens avec Maurice Kriegel-Valrimont, éditions Fakir

2014 : Antoine Dumini et François Ruffin, Comment ils nous ont volé le football. La mondialisation racontée par le ballon, éditions Fakir, 2014, Prix lycéen du livre d'économie et de sciences sociales 2015

2014 : Faut-il faire sauter Bruxelles ?, éditions Fakir

2014 : « Pauvres actionnaires ! », éditions Fakir

2015 : « L'égalité c'est la santé » (et l’amour aussi…), éditions Fakir

2017 : Un député à... l'hôpital psychiatrique, Fakir Éditions, coll. « Un député à... », 1er décembre 2017, 128 p. (ISBN 2018 : Un député à... la ferme, Fakir Éditions

2018 : Paix intérieure et paix sociale, entretiens avec Mgr Olivier Leborgne, éditions Temps Présent

2018 : co-écrit avec Cyril Pocréaux, Un député et son collab' chez Big Pharma, Fakir Éditions

2019 : Ce pays que tu ne connais pas, Les Arènes

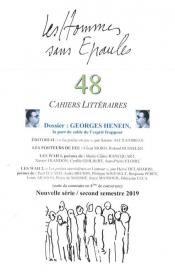

Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules

|

||

| DOSSIER : Georges HENEIN, La part de sable de l'esprit frappeur n° 48 | ||